時は江戸時代初期。

石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)のある男山には、

たくさんのお寺が立ち並んでいました。

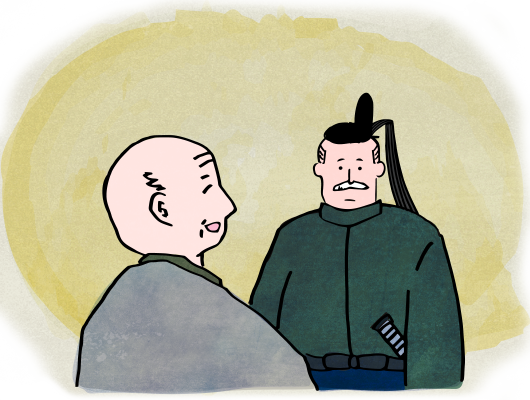

そのなかのひとつ「瀧本坊(たきもとぼう)」住職の名は、

松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)。

書道、絵画、茶の湯などあらゆる芸術に秀でた、超一流の文化人です。

彼を訪ねてきたのは、親友の小堀遠州(こぼりえんしゅう)。

「綺麗さび」の美意識を生んだ武家茶人、

しかも城づくりの名手とうたわれた人物です。

遠州さん、城づくりに全国飛び回っていて、忙しいんでしょ?

いやいや、昭乗さんこそ、八幡宮と幕府の橋渡し役で…ストレス溜まってるでしょう?

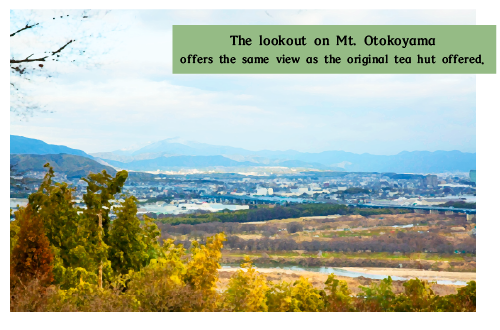

こんなとき、絶景を見ながら美味しいお茶を味わえたら、最高だなぁ

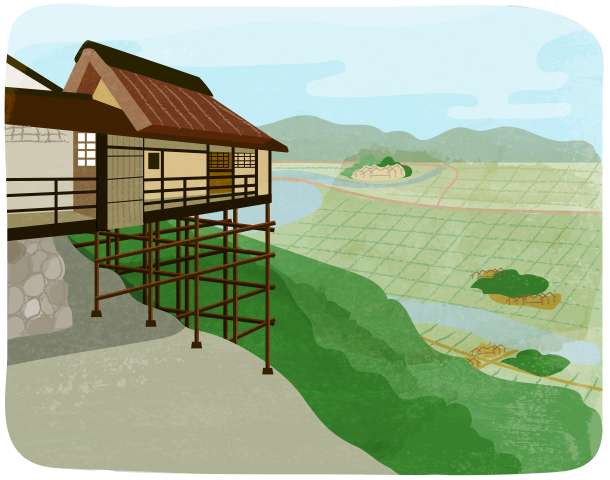

そこで2人が作ったのは・・・

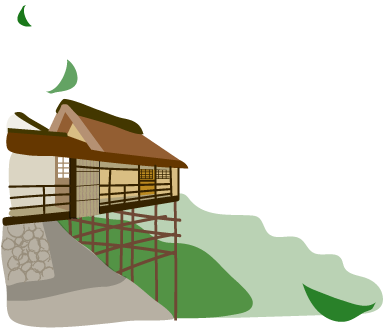

高さ7mの 懸け(かけ)造り!

洛中を一望!

空中茶室

閑雲軒(かんうんけん)!

雲にうかんでいるようじゃ。閑雲軒と名付けよう!

私の石垣の技術でつくったのじゃ。みんなおどろくぞ!

千利休がうちだした「侘び寂び(わびさび)」に、

江戸らしい華やかさを加えた「綺麗さび」なデザインが加わった茶室は、

最先端の文化サロンとしてたくさんの文化人が集う場所となったそうです。

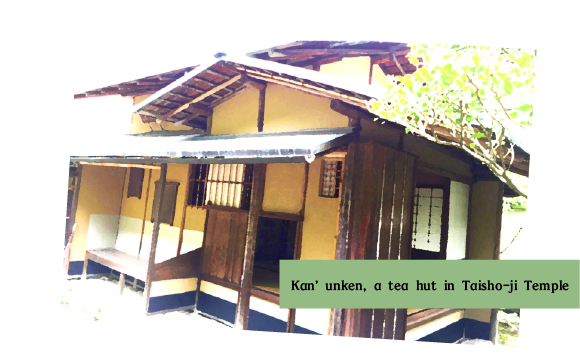

残念なことに、閑雲軒は1773年の火事で焼失してしまいましたが、

八幡のまちではその名残りを感じることができます。

空中茶室をモデルとする茶室も残っています。

高さは低いけれど、閑雲軒を忠実に復元した茶室があります

私のお墓もあるよ

京都盆地を一望できます!

茶文化に馴染み深い八幡のまち。

これら茶室のほかにも茶室が点在し、

茶会が頻繁に開かれています。

松花堂庭園では三千家の始祖、宗旦(そうたん)好みの茶室「梅隠(ばいいん)」も見られるのじゃ!

もうひとつの茶室「竹隠(ちくいん)」では気軽な日曜茶席が観光客に人気です

お茶席で最近話題なのが、

八幡産てん茶からつくる「浜乃風(はまのかぜ)」。

100%八幡で生産・加工したブランド抹茶です。

「遊び心とおもてなし精神」に満ちた茶室をつくった昭乗と遠州。

もしも現代に生きたなら…最新テクノロジーを取り入れ、

ハイセンスな茶室をつくるのかもしれません。

八幡のまちには、粋で豊かな「茶の湯のこころ」が引き継がれています。