国民健康保険料について

- [公開日:]

- ID:6305

国保の保険料は、被保険者の医療費などにあてられる貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。

令和7年度国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分(以下「支援分」)および介護分の合計です。

年間保険料=(A)+(B)+(C)

(A)医療分保険料=所得割額+均等割額+平等割額

(B)支援分保険料=所得割額+均等割額+平等割額

(C)介護分保険料=所得割額+均等割額+平等割額

- 所得割 世帯の所得により計算

- 均等割 世帯内の加入者数に応じて計算

- 平等割 1世帯にいくらと計算

所得割の料率、均等割額、平等割額については、医療分、支援分、介護分それぞれが決められています。

- 国保世帯内に後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が一人の世帯となる人は、世帯に変更がなければ5年間、保険料の平等割(介護分除く)が半額、その後3年間は4分の3になります。

- 被保険者でない世帯主の場合、世帯主本人は、計算から除かれます。

医療分、支援分、介護分の算出方法(料率・額は毎年見直されます。)

所得割基礎額=前年中の収入に基づく合計所得金額-基礎控除(注1)

(注1)基礎控除額は合計所得金額に応じて引き下がります。

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 43万円 |

| 2,400万円超から2,450万円以下 | 29万円 |

| 2,450万円超から2,500万円以下 | 15万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

医療分

- 所得割=所得割基礎額×料率(8.76パーセント)

- 均等割=31,931円×加入者数

- 平等割=20,372円

(注2)賦課限度額:66万円

上記を合算した金額が66万円を超えるときは、66万円(賦課限度額)が医療分となります。

支援分

- 所得割=所得割基礎額×料率(3.06パーセント)

- 均等割=11,097円×加入者数

- 平等割=6,955円

(注3)賦課限度額:26万円

上記を合算した金額が26万円を超えるときは、26万円(賦課限度額)が支援分となります。

介護分(40歳の誕生月(1日生まれの人は前月)から、65歳の誕生月の前月(1日生まれの人は、前々月)まで。)

- 所得割=所得割基礎額×料率(2.78パーセント)

- 均等割=11,772円×加入者数

- 平等割=5,801円

(注4)賦課限度額:17万円

上記を合算した金額が17万円を超えるときは、17万円(賦課限度額)が介護分となります。

国民健康保険料の軽減(均等割・平等割)について

世帯の合計所得金額が、下記の基準以下の場合に該当します。

軽減判定基準

7割軽減:合計所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減:合計所得が、43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減:合計所得が、43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注5)被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国保の被保険者であり、かつ、そのときの国保の世帯主とそれ以降も同一世帯に属する人(国保の世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主(擬制世帯主)である人)です。

(注6)給与所得者等とは、給与収入55万円を超える人、または、公的年金等の収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える人です。

〈被保険者等の人数と判定対象となる所得について〉

- 被保険者等の人数は4月1日の人数が基準となります。

- 判定対象となる所得は世帯主とその世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額です。

- 65歳以上の人は、公的年金等所得から150,000円を控除した後の金額で判定します。

- 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。

- 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。)

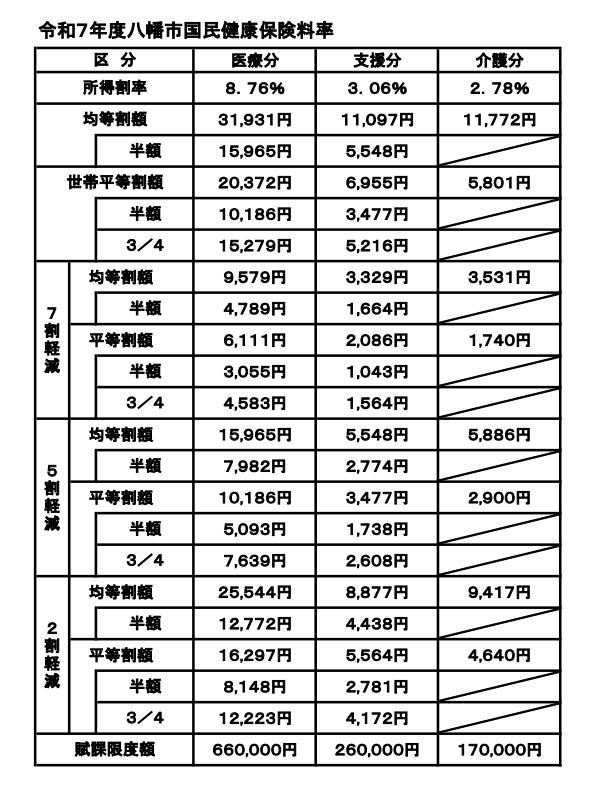

国民健康保険料率(額)一覧表

(注7)額については、賦課額(軽減欄は軽減後の賦課額)を記載しています。

- 保険料の納付義務者は、世帯主です。世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている場合も、納付義務者は世帯主(擬制世帯主)です。なお届け出をして認められると、国保の被保険者が国保上における世帯主として変更できる場合があります。

- 保険料は、前年の所得により算出されます。所得に応じて低所得世帯には軽減制度がありますが、所得が未申告の場合軽減手続きを行うことができません。収入が0円であっても保険料決定のための申告が必要です。

- 保険料は、月末に加入されている人を対象に計算します。(例 11月29日に社会保険に加入した場合、保険料は10月分までの算出となります)。4月から資格のある人の保険料の計算は、4月から翌年3月までの計算を行い、6月から3月までの10期に割り振って納めていただきます。このため、加入月1ヶ月あたりの保険料とそれぞれの納期の保険料とは必ずしも一致しません。

未就学児にかかる均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の5割が減額されています。申請は不要です。

低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、当該軽減後の均等割を更に5割減額します。

(注8)未就学児とは、お子さんが6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。令和7年度については、平成31年4月2日以降に生まれた方が対象です。

法定軽減 | 区分 | 軽減前 | 軽減後 |

|---|---|---|---|

7割軽減 | 医療分 | 9,579円 | 4,789円 |

支援分 | 3,329円 | 1,664円 | |

5割軽減 | 医療分 | 15,965円 | 7,982円 |

支援分 | 5,548円 | 2,774円 | |

2割軽減 | 医療分 | 25,544円 | 12,772円 |

支援分 | 8,877円 | 4,438円 | |

軽減なし | 医療分 | 31,931円 | 15,965円 |

支援分 | 11,907円 | 5,548円 |

非自発的失業の保険料等の軽減について

平成22年4月から、会社の倒産や解雇等により失業した国民健康保険加入者の保険料等を軽減する制度が始まりました。

詳しくは下記をご覧ください。

減免について

職場の健康保険に加入されていた人が、後期高齢者医療制度に加入されたことにより、その被扶養者(65歳以上)が国保に加入する場合は保険料が減免されます。なお、平成31年度より、均等割および平等割の減免を受けられる期間が、資格取得日の属する月以降2年の間に変更となっています。(所得割の減免については、期間の変更はされていません。)

また、昨年から世帯の所得が低く、なお今年の所得が大幅に減少し納付が困難な人や、雇用保険受給者は、申請により保険料が減免される場合があります。

国民健康保険料の特別徴収(年金からの徴収)

65歳から74歳までの世帯主の人であって、下記の1から3のすべてに当てはまる人は、支給される年金から、保険料を差し引いて納めていただく「特別徴収」になります。八幡市では、平成20年10月の年金支給分から特別徴収を開始しています。

特別徴収該当要件

- 世帯主が国民健康保険被保険者であること

- 世帯内の国民健康保険被保険者がすべて65歳以上75歳未満であること(6月末時点)

- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されていること

(注9)ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収になります。

年金からの特別徴収は、届出により普通徴収(口座振替)に変更できます。

特別徴収から普通徴収に変更されたい人は、国保医療課で納付方法変更手続きを行ってください。また金融機関で口座振替の手続きも必要です(すでに口座振替の登録がある人は不要)。

ただし、口座振替が不能となった場合は、特別徴収に戻すことがあります。

保険料は、納付書裏面記載の納付場所で納付してください。

平成20年度からコンビニエンスストアでも保険料の納付ができるようになりました。ただし、納付書にバーコードがないものや納付期日の過ぎたものは、コンビニエンスストアでは納付できませんので金融機関にて納付してください。

スマートフォン決済アプリ収納

- PayPay(ペイペイ)請求書払い

- auPAY(エーユーペイ)請求書支払い

- d払い請求書払い

- FamiPay(ファミペイ)請求書支払い

アプリを起動し、納付書に印刷されているバーコードを読み込むことで、24時間いつでも、どこでも納付できます。

口座振替で保険料を納付することができます。

金融機関で口座振替の手続きをすると、保険料は指定口座から自動的に引き落とされます。また、翌年度以降も継続されます。忙しくて納めに行く時間がない人などは、ぜひご利用ください。

なお、特別徴収の対象となった保険料については、特別徴収が優先となりますので、口座振替は自動的に中止されます。

金融機関での口座振替手続きに必要なもの

- 印鑑(通帳届出印)

- 預貯金通帳

- 納付通知書

申込用紙については、市内各金融機関にありますのでご利用ください。

(注10)通帳の名義人は納付義務者でなくてもかまいません。

保険料は必ず納期内に納めましょう!

特別な事情(災害など)がないのに、保険料を納めずにいる場合、やむをえず、次のような措置をとることになります。

- 納期限を過ぎる(約2週間程度)と督促状が届きます。督促状が届くと保険料のほかに督促手数料を納めていただくことになります(督促状到着直前に納付されていた場合は、必要ありません。ただし督促状は行き違いで届く場合がありますので、ご容赦ください)。納付が遅れますと延滞金を負担いただくことになりますので、納期内に納付してください。なお、督促状が届いたあとの保険料については、八幡市から京都地方税機構へ移管します。

- 特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療機関の窓口で一旦、医療費を10割負担する特別療養費の扱いを適用することになります。滞納となった保険料については、京都地方税機構へ納付相談をしてください。

この他、どうしても納めていただけない場合は、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

次のような場合は、通常の扱いに戻ります。

- 滞納の保険料(税)を完納したとき。

- 滞納額が著しく減少したとき。

- 特別な事情が認められたとき。

どうしても納付が難しいときは?

生活困窮や災害などの特別な事情で保険料(税)の納付が困難な場合は、申請により分割納付などの手続きを行うことができます。お早めにご相談ください。

関連コンテンツへのリンク

お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます