八幡市の歴史資料のご紹介(令和7年10月)

- [公開日:]

- ID:10635

河原崎家歴史資料のご紹介10

石清水放生会における神人たちの役割

令和7年9月15日、石清水八幡宮にて勅祭「石清水祭」が今年も執り行われました。石清水祭は、「石清水放生会」として平安時代にはじまります。

午前3時頃から行われる「神幸の儀」では、山上の本殿から松明や提灯の明かりをたよりに、3基の御鳳輦(ごほうれん)が御供の神人(じにん)らの行列とともに山下の絹屋殿(きぬやでん)へ下ります。

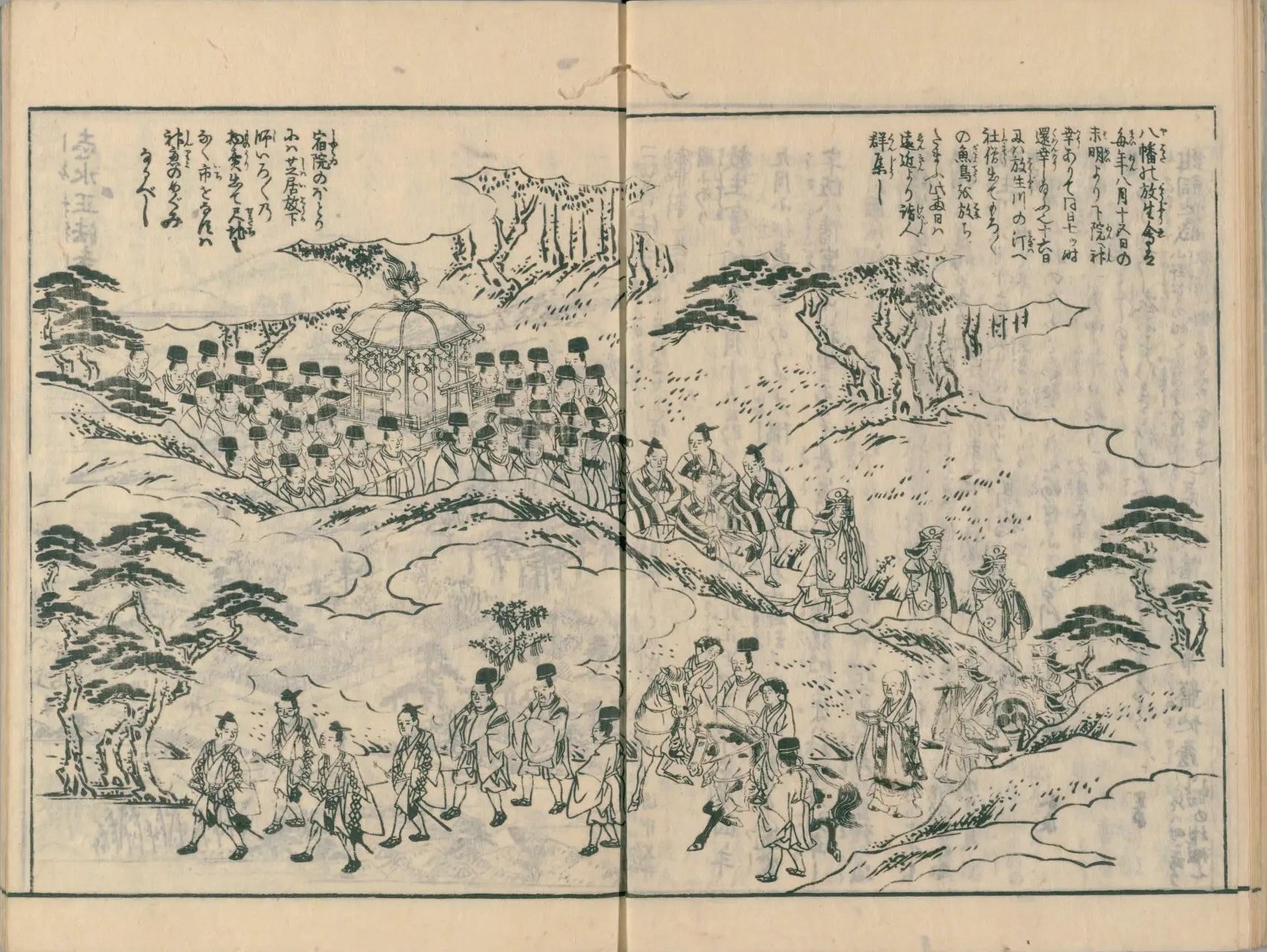

『都名所図会』江戸時代の放生会 神幸の様子

行列に参加する神人は、今となっては途絶えてしまった役もありますが、江戸時代から変わらずさまざまな役割を担っていました。例えば、提灯を持つ火長陣衆(かちょうじんしゅう)・火燈陣衆(かとうじんしゅう)、神宝や唐櫃・幣帛を持つ御神宝神人(ごしんぽうじにん)・御唐櫃神人(おんからひつじにん)・御幣神人(ごへいじにん)、御鳳輦をかつぐ駕輿丁神人(かよちょうじにん)、御鳳輦の綱を曳く御綱曳神人(みつなひきじにん)などがあげられます。また、行列には参加しないものの、重要な役割を担う人々も存在していました。このように、神人たちの役割(「神役」)は、放生会を行ううえで欠かせない要素でした。

今回は、河原崎家に伝わった古文書のうち、江戸時代の放生会に参加する神人たちの役割、特に河原崎家が担った石清水八幡宮の警固社士(けいごしゃし)と他姓座神人(たせいざ・たしょうざじにん)の役割に関する文書を紹介します。

河原崎家は、徳川家康から初代・宇治大路昌親(安正)に宛てられた警固社士としての朱印状と、江戸時代中期に5代・昌植が名跡を相続した他姓座神人(河原崎源三郎分)の朱印状を兼帯していたことから、警固社士と他姓神職という2系統の神人に関する史料がそれぞれ伝来しています。

石清水八幡宮警固社士の役割

警固社士とは、石清水八幡宮領において郷侍(ごうざむらい)ともいわれる侍身分の神人のことを指します。特定の家々が代々世襲することで継承し、江戸時代の八幡において山下の自治の中心的・指導的役割を担いました。

神人としての彼らの役割は、その名の通り石清水八幡宮の神事などに際し、会場および周辺を警固することであり、放生会だけでなく臨時祭や天皇の行幸、将軍の参詣の際にも同様に八幡の要所を警固しました。

放生会では、社士は神幸の行列に参加せず、棒突の者(防犯・護身用の六尺棒を持つ番人・監視役)を引き連れ、神幸のルートや会場である頓宮周辺など、山下各所の見廻り・警固にあたっています。

〔放生会勤役役付書〕(安居橋木戸口固)

〔放生会勤役役付書〕(安居橋木戸口固)巻頭

- 資料群名:河原崎家歴史資料

- 差出:(当職)

- 宛所:(柏村理右衛門・宇治大路安之進)

- 年代:元禄12年(1699)カ

- 員数:1通

- 所蔵:八幡市教育委員会

放生会が行われる頓宮周辺を警固する社士の役割書です。この文書は、特に安居橋周辺の警固担当者である柏村理右衛門と宇治大路安之進(河原崎昌植)の役割が記されたものです。

文書の内容

- 夜中の11時頃から役所に詰め、御鳳輦が絹屋殿に入る前に木戸の内側に見物人を通さないよう警固

- 放生会に参加する神人であっても木戸からの出入が禁じられるため、山上に登る際は別道(平谷坂)を通るよう誘導

- 公家・武家の参列者がお通りの際には、見物人が紛れ込み通行の妨げにならないよう警固

- 神輿が絹屋殿に入ると門を閉じ、以後誰も通さないよう棒突の者に指示し、一帯を警固

- 御奉行衆拝見所の周辺が騒がしくならないよう見廻

- 周辺の神人やお供の者らに対しても静かにするよう指示

- 還幸の際は、二ノ鳥居から頓宮までの道の東側を警固し、公家衆の列に人々を近寄らせない

このように、社士は放生会開始前の夜中から会場および周辺の安全確保、勅使や参列の公家衆・武家衆などの安全を確保し、放生会が厳粛に執り行われるよう警固する役を担いました。

この場所の警固では、特に見物人を木戸内に入れないことに重点が置かれていますが、上の『都名所図会』の詞書にも「両日(15日・16日)は遠近より多くの参詣客が集まり、宿院のほとりには芝居や旅芸人、いろいろな物売りが出て隙間なく市場のようになる」と見えるように、多くの見物人がいたことが分かります。

警固社士の役割書は安居橋・木戸口周辺だけでなく、例えば太子坂口・二ノ鳥居・絹屋殿四方など、警固場所ごとに発給されます。場所毎に心得ておくべきことが異なるため、文書に書かれる内容にも違いがありました。また、各所には「総見繕役」(そうみつくろいやく)という指揮監督役の社士もおり、会場の警固が首尾よく行われるようチェックしました。

他姓座神人の役割

他姓座神人は、他姓祢宜・他姓神職とも呼ばれる神主や神官を補佐する神職の神人たちです。御神供の供進や各種神事の補佐など、神前近くでの役割が求められました。

放生会では神幸の儀と頓宮での奉幣に参加しており、神幸の際は御鳳輦への供奉、神宝の御剣などを捧げ持ち供奉し、頓宮での奉幣の際は神主・神官の補佐役(神饌供・徹陪膳・献花など)を勤めます。

「俗官中江被仰渡覚」

「俗官中江被仰渡覚」巻頭

- 資料群名:河原崎家歴史資料

- 差出:(所司中)

- 宛先:(四座俗官中)

- 年代:宝暦6年(1756)

- 員数:1通

- 所蔵:八幡市教育委員会

この文書は、放生会に供奉する四座(大祢宜座・小祢宜座・他姓座・六位座)の俗官たちへ、放生会前に所司中から毎年申し渡される心得書です。

文書の内容

- 御神前に仕える神職は清浄・潔斎のうえ出勤すること

- 前日の夜から酒を飲んではならない

- 御神前での神役は疎かにせず、敬神の心をもって勤めること

- 神幸の際は雑談・私語禁止

- 行列を乱さない、神輿の近くには立たない

- 頓宮出仕の際は階に座らない

- 廻廊での休息中は不行儀・無作法のないように

- 遅刻厳禁

神前に奉仕する立場の神人の事前準備・心構えとして、清浄・敬神が求められていますが、その他は特別なことは書かれていません。要するに、儀式中は静かに行儀よくしなさい、ということです。

文書の内容は毎年ほとんど同じですが、禁酒の項目については元禄期の文書には記載がなく、宝暦頃から追記されるようになるという変化が見られます。禁酒条項をあえて追加しているということは、元禄から宝暦までの間に飲酒に関わる何らかの出来事があったのかもしれません。

神人と放生会

河原崎家に伝わった石清水八幡宮警固社士と他姓座神人の放生会における役割書・心得書について紹介しました。これらの文書からは、神人たちが放生会の各所・各場面において担った重要な役割の一端が垣間見えます。

勅祭(朝廷から天皇の使者が派遣される祭)である石清水八幡宮の放生会ですが、儀式を盛大・安全・厳粛に執行するうえで八幡や近隣に住む神人たちの役割(「神役」)が不可欠でした。

一方で、神人たちにとって放生会に参加することは、「神役」を介した石清水八幡宮とのつながり、地域でのアイデンティティを確認する場としての意味も持っていました。江戸時代の神人たちは事前にこれらの役割書・心得書を読み、晴れの舞台である放生会に臨んだのでした。

(文化財課:金子秋斗)

参考文献

- 秋里籬島ほか『都名所図会』5(天明6 年(1786)、国立国会図書館デジタルコレクション)

- 西中道「石清水八幡宮の祭祀と僧俗組織―放生会と安居神事をめぐって―」(椙山林繼・宇野日出生編<神社史料研究叢書第5輯>『神社継承の制度史』、思文閣出版、2009年)。

- 交野市教育委員会『石清水八幡宮放生会 調査報告書』(2010年)。

- 宗教法人石清水八幡宮『石清水八幡宮 本社調査報告書』(2014年)。

- 竹中友里代「近世石清水八幡宮の所司発給文書にみる神人身分―六位禰宜森本家旧蔵文書を中心に―」(『京都府立大学学術報告』人文 第67号、2015年)。

お問い合わせ

八幡市役所こども未来部文化財課

電話: 075-972-2580 ファックス: 075-972-2588

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます