名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事について(令和2年12月時点)

- [公開日:]

- ID:6572

八幡市では、令和元年度より松花堂庭園(八幡女郎花)の内園(ないえん)を主とする、名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事を実施しております。

このたびの工事は、平成30年6月に起きた大阪府北部を震源とする地震により被害を受けた名勝指定地内の建物や石造物などについて、国の補助金を活用して行う災害復旧工事です。

今回の記事では、令和2年度より名勝指定地内にある書院の解体工事に着手しましたので、

そのことを中心に報告いたします。

工事についての過去の記事

工事についての過去の紹介記事については、以下をご覧ください。

(注)タイトルをクリックすると過去の紹介記事にリンクします。

- 名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事について(令和2年3月末 その2)(別ウインドウで開く) …石燈籠等の石造物の修復

- 名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事について(令和2年3月末 その1)(別ウインドウで開く) …松花堂の屋根工事(完了)

- 名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事について(令和2年2月中旬)(別ウインドウで開く) …松花堂の屋根工事(着手)

- 名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧工事について(令和2年1月中旬)(別ウインドウで開く) …名勝指定地での被害

書院の解体について【令和2年9月から】

名勝指定地内の一番大きい建物である書院は、経年による傷みに加え、平成30年6月の地震による被害を受け、建物の南北にある蔵2棟以外の部分は、一度解体して建て直す、全解体修理を行うことが必要となりました。

蔵2棟については、屋根と壁の修理を行います。

【地震後の書院 玉座の間・上段の間】

【外壁が剥がれた書院南側の蔵】

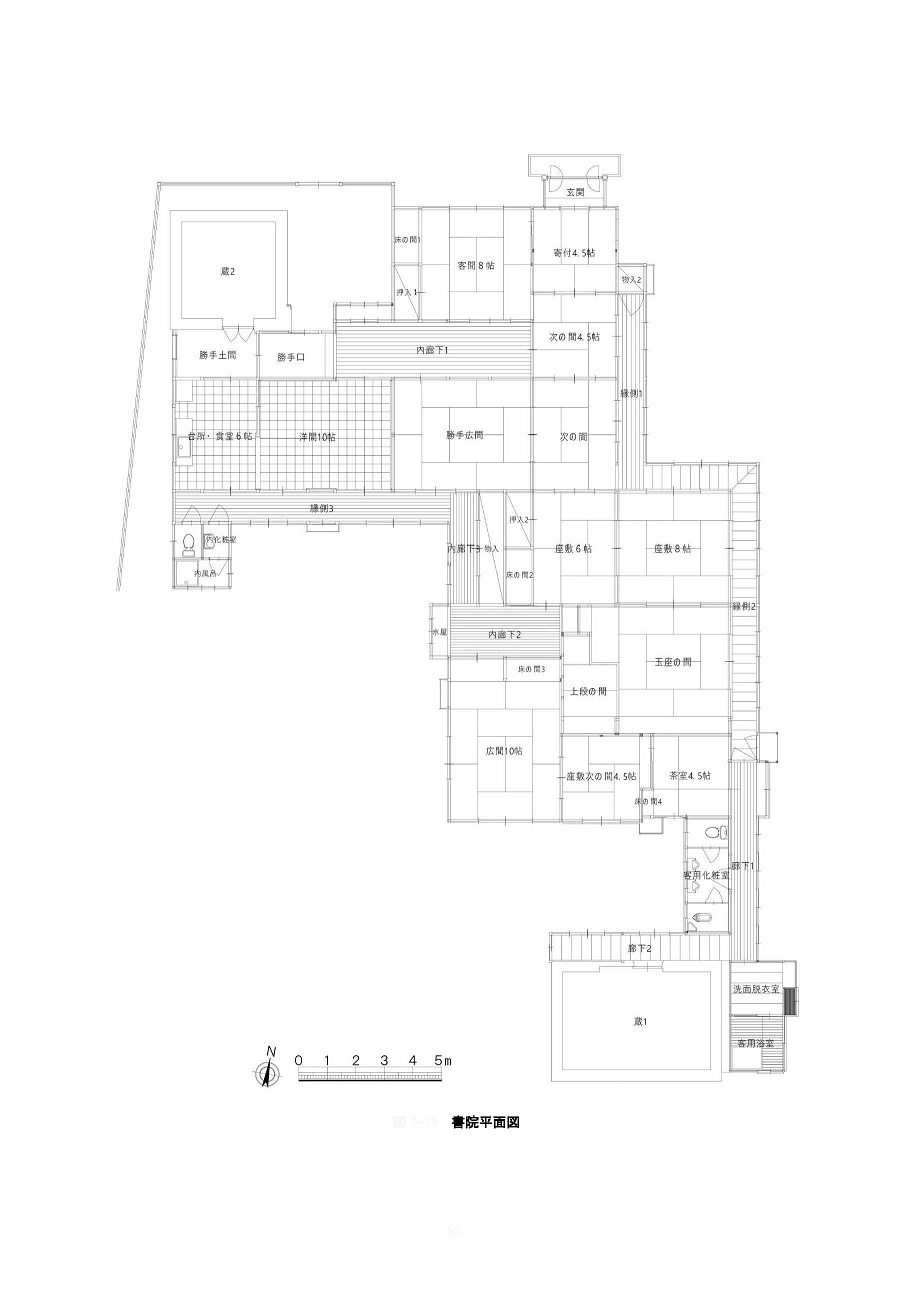

書院について

この建物は、明治31年に建てられたものですが、かつて男山の東谷にあった石清水八幡宮の坊舎「泉坊(いずみぼう)」の客殿の一部が組み込まれています。

明治政府による神仏分離政策により、石清水八幡宮の仏教施設が男山から取り払われましたが、客殿の一部である上段の間・玉座の間(計9畳)、次の間(8畳)、玄関は、壊されることなく組み込まれた部分と評価されており、この部分については、京都府登録文化財です。

部材については、安土桃山時代から江戸時代初期のものが残っている可能性があります。

今後、建物の解体とともに行う調査により、書院のより詳しい歴史がわかる可能性を秘めています。

【松花堂 玄関】

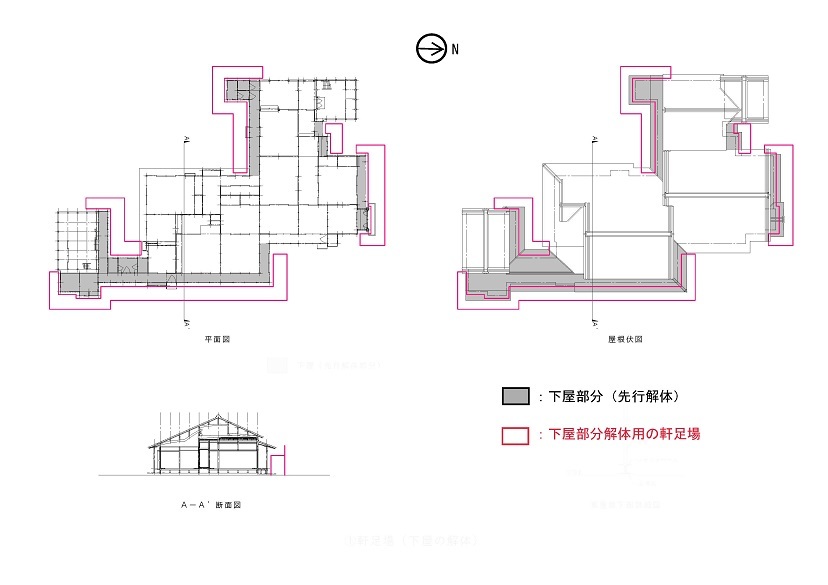

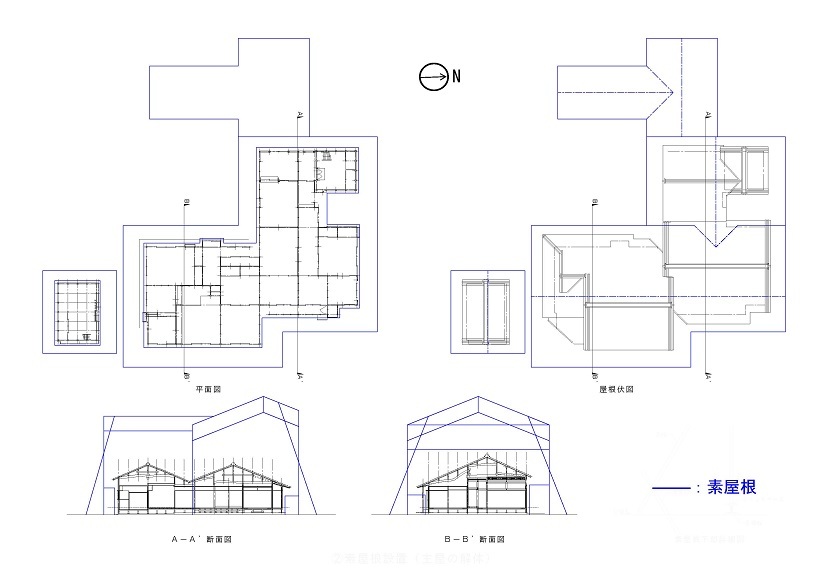

書院解体に伴う素屋根の設置と樹木の取扱いについて

建物を解体するためには、覆い屋(=素屋根)を設置する必要があります。

しかし、建物の平面積は、書院と蔵を併せて340平方メートルを超えます。

また、建物の周囲には、名勝の構成要素である樹木が数多く生えています。

庭園を名勝として価値づけているこれらの樹木を保護しつつ、書院解体に必要な素屋根を設置するために、書院の縁側など、建物強度に直接関係のない下屋部分を解体し、建物と樹木との間に素屋根の足を設置できるスペースを確保する計画としました。

また、下屋部分を解体することで、繋がっている建物を分割することができ、結果、素屋根をコンパクトにすることもできます。

【先行解体する書院の下屋部分】

【書院および蔵に設置する素屋根】

コンパクトにした素屋根であっても、いくつかの樹木がその範囲に入ってしまうため、それぞれの樹木の状況を確認し、庭園の専門家の指導のもと、移植、伐採、剪定等の判断をしました。

下のアカマツは、白のビニール紐で明示した素屋根範囲の内側に入ってしまいます。

枝ぶりが珍しいこの木については、いったん別の場所に移植し、工事完了後にこの場所に再移植する予定です。

【素屋根範囲に生えるアカマツ】

【枝ぶりが特徴的なアカマツ(寄り)】

下の大きなクロマツについては、根が建物の下に入り込んでしまい、軒下のコンクリート部分(犬走り)を押し上げています。

この部分については、根を取り除いたうえで、建物方向に向かう根は、根切りを行います。

【書院北側(玄関西側)に生えるクロマツ】

【根が犬走りを押し上げている】

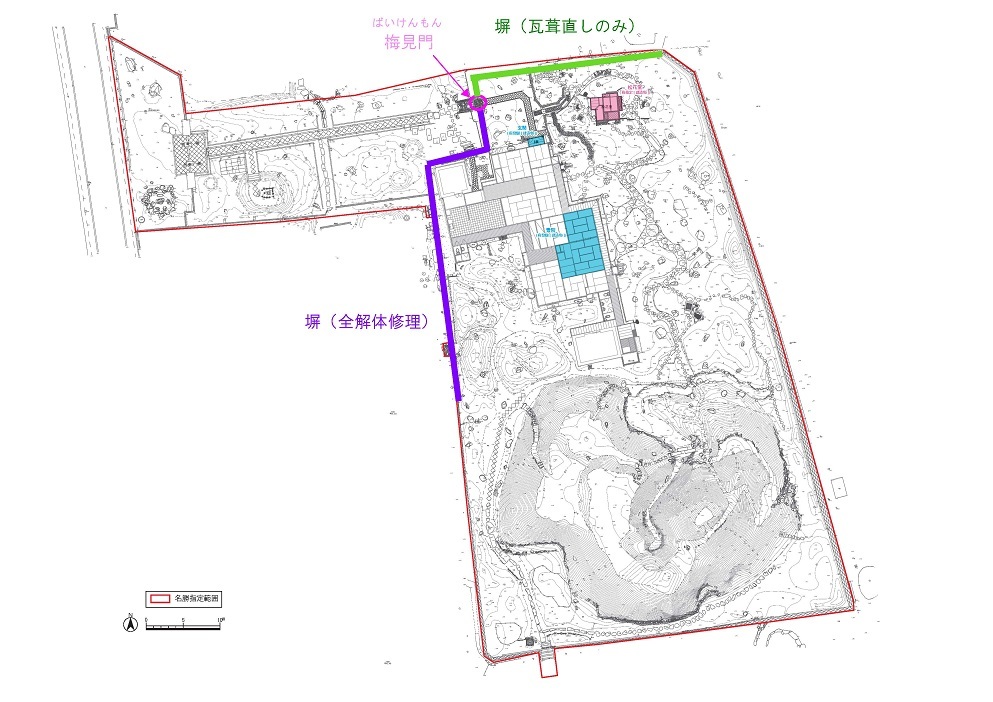

書院の解体以外にも今年度は、書院の西側に建つ塀の解体を行います。

塀の解体について【令和2年11月から】

【塀の配置図】

書院の西側から北側にかけて建っている塀については、北から内園に入る際に通る梅見門(ばいけんもん)を境に南側の塀については、瓦の落下や壁の亀裂、歪み等の損傷が激しいことから、全解体修理を、北側の塀については、瓦のズレ等を直す軽微な修理を行います。

【地震により亀裂し、瓦が落下した南側の塀】

【地震により波打つ南側の塀】

【損傷の少なかった北側の塀】

損傷の激しい南側の塀の工事を優先して行います。

塀を解体するために、まずは瓦を降します。

降した瓦については、選別して、再利用できない分は新調します。

瓦の選別は、職人が瓦を一枚ずつ叩き、音を聞き分けて行います。

【瓦を取外す様子】

【瓦の選別作業】

【瓦を叩いて選別する様子】

塀の瓦降しがある程度進みました。

柱などの木材も、瓦と同様にできる限り再利用するので、解体前に印(番付)をします。

【瓦降しが進んだ塀】

【部材に番付をした塀】

瓦降しと木部の番付が完了したので、土壁部分を解体していきます。

土でできた壁部分を工具で叩いて潰していきます。

土壁の下地部分は、竹材に縄を編んで作っている竹小舞(たけこまい)でした。

【塀の土壁部分の解体】

【塀の壁下地】

【塀の壁下地(寄り)】

塀については、いつ建てられたのかが、現時点でもはっきりわかっていません。

昭和11年に発行された書籍に掲載されている写真の塀と、今ある塀とでは、高さや壁の作りが違って見えます。

おそらくこれまでに何度か形を変えて作り直しているようです。

木部を解体したところ、釘と釘穴の本数がほぼ同じでした。

つまり、釘を打ち直した跡がないので、今建っている塀は、一度仕上がってから、細かい補修はしていたとしても、一旦解体して建直すような修理はしたことがないと考えられます。

竹小舞の状態も良好であることや、解体に関わり部材を直接確認した職人の見解などから、現時点では昭和40年以降に作られた歴史的に新しい塀であると考えています。

【塀の木部】

【塀の木部(寄り)】

南側の塀の解体が終わりました。

今後部材や残っている写真等の資料から建てられた年代等をさらに調査していきます。

建直しについては、災害復旧工事の最終年度である令和7年度に行う予定です。

今回の報告は以上です。

【南側の塀解体後】

お問い合わせ

八幡市役所こども未来部文化財課

電話: 075-972-2580 ファックス: 075-972-2588

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます